Research

Research Group

研究グループ紹介

中村研究室インタビュー

中が透けてわかっちゃう!?

今をときめく ミューオンラジオグラフィー*

~ピラミッドの内部透視エトセトラ~

世界中の人々の熱視線を集めている「ピラミッド内部透視計画」。

これまで何千年も謎に包まれていたピラミッドの内部が解明されるかもしれないというこのニュースを見聞きして、あなたもワクワクしているのではありませんか?

これはまさに、中村研究室で進めている「宇宙線ミューオンの飛跡を読み取る技術」があればこその解明です。今回は、その素晴らしい技術の開発について、エジプトでのこぼれ話などを、中村教授、森島特任助教に伺いました。

オリジナルのミューオン検出器(原子核乾板)をピラミッド内部の観測に使おうと思ったのは?

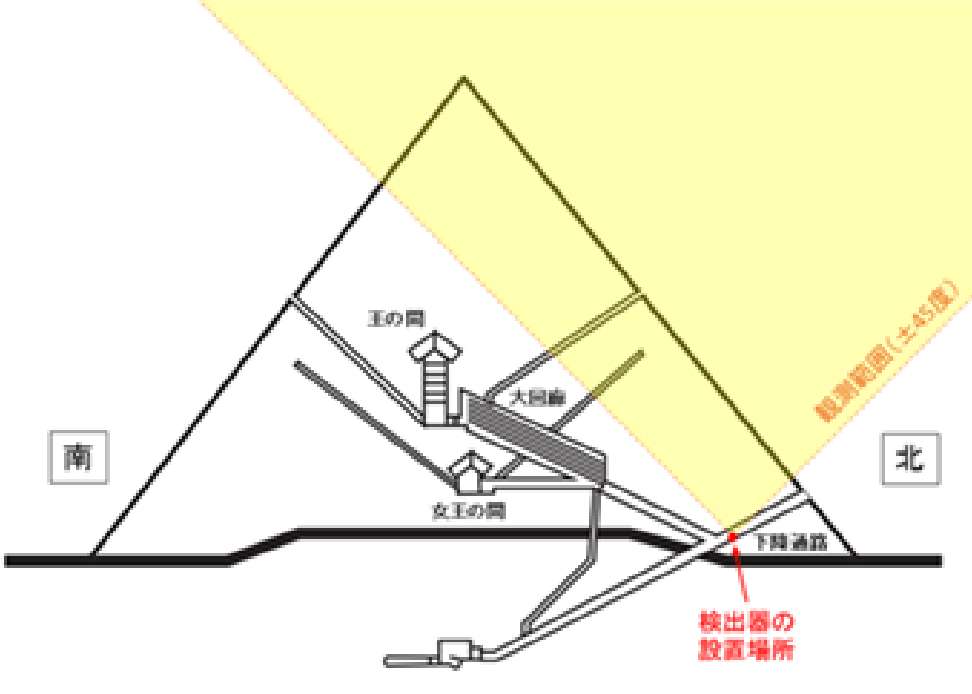

森島:(1968年ノーベル物理学賞受賞の)アルヴァレが、昔(1967年)ミューオンでカフラー王のピラミッドを透視する試みをしていますが「(新たな部屋などは)何もなかった」と言っています。しかし、もしも機会があれば、こういった計測に最適な原子核乾板で実証したいと思っていました。

中村:折しも、国際科学調査研究「スキャンピラミッド計画」が立ち上がり(2015年10月)、調査の中核を担うことになったわけです。

場所が場所だけに、インディージョーンズみたいな冒険もあったのでは?

森島:コウモリの群れに出逢ったり、強い風が吹いたり、夢中になって脱水症状で倒れる者がいたりと、そういったことは多々ありました。しかし、やはり大変だったのは、原子核乾板の現像を現地でするための場所確保や、現像に必要なきれいな水は確保できるのかとか、飛行機の荷物検査でフィルムにX線を当てられないようにするとか、そういったことですね。

ミュー粒子の飛跡を読み取る

現地でフィルムを現像し、ここ(中村研究室)で読み取り・解析をするんですか?

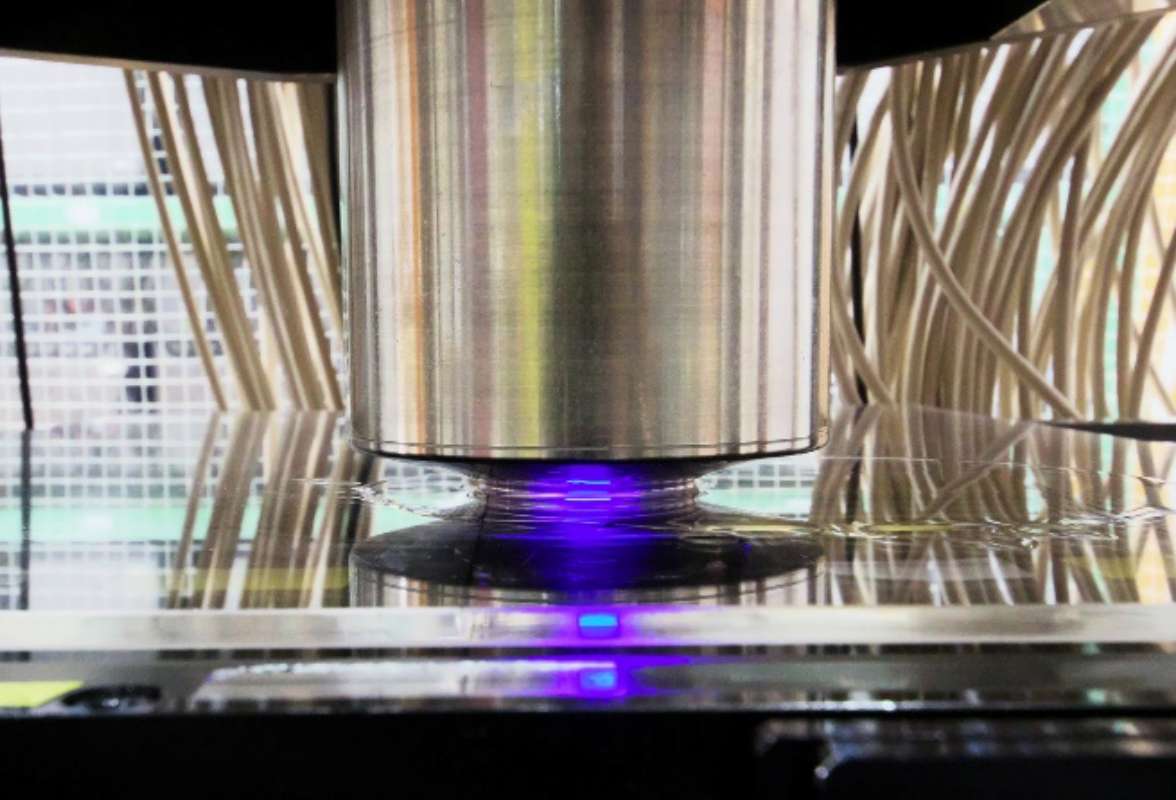

森島:原子核乾板は熱に弱いので、運ぶ途中のリスクを考え、現像までは現地で行い、読み取り・解析は、世界最高速の「自動飛跡読み取り装置(HTS)」で行っています。

原子核乾板(エマルションフィルム)も自作なんですよね?

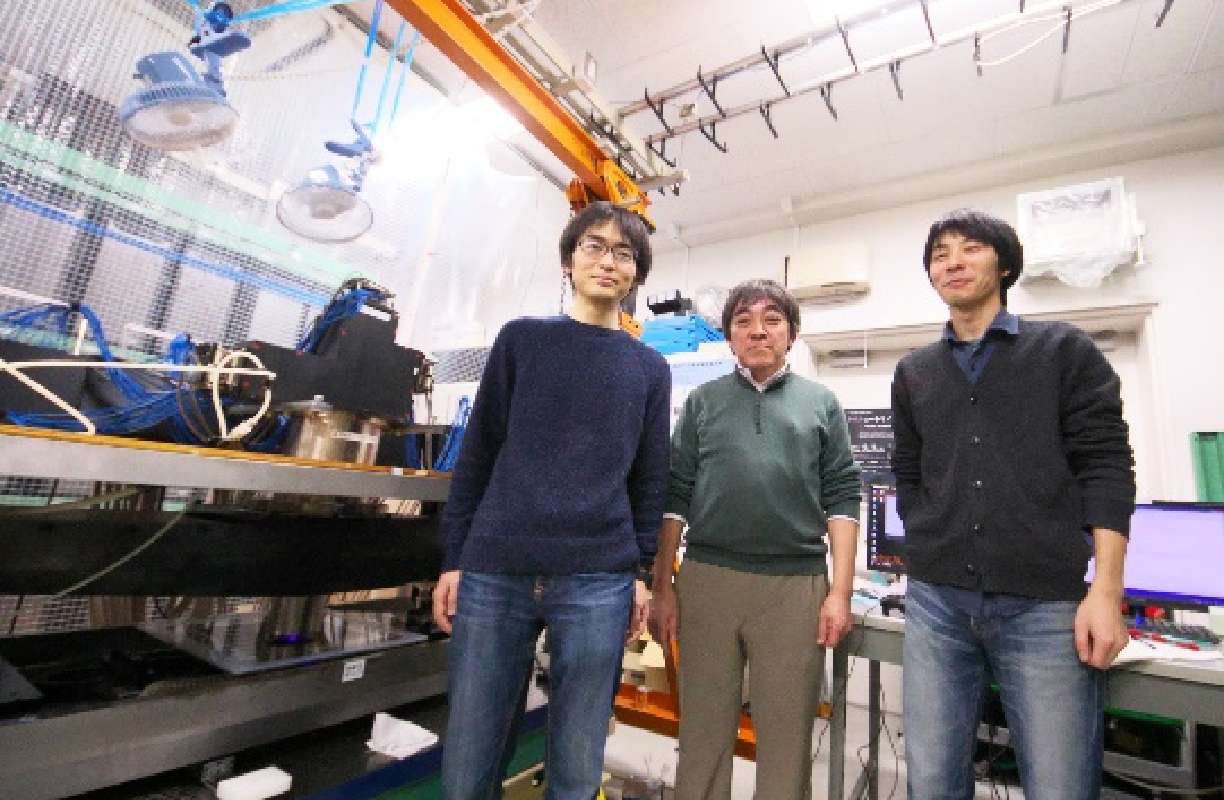

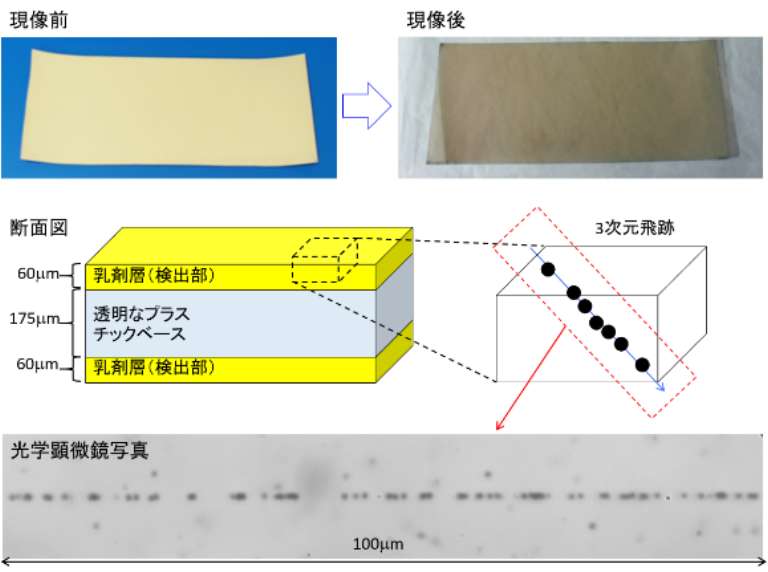

森島:そう、透明の板に乳剤を垂らして乳剤層を作り、固まるとフィルムになるんですが、ミュー粒子がその乳剤層に残す飛跡を計測・解析する訳で、乳剤は非常に重要です。

中村:森島君たちはラジオグラフィーに適した、特に40度近い環境でフィルムを使ったりするから、その環境でも長い時間使えるものを作りたいんだよね。

森島:今の実績は、30度で1か月、26度くらいで3か月程度です。40度で1年もつのが理想的なんですけど。

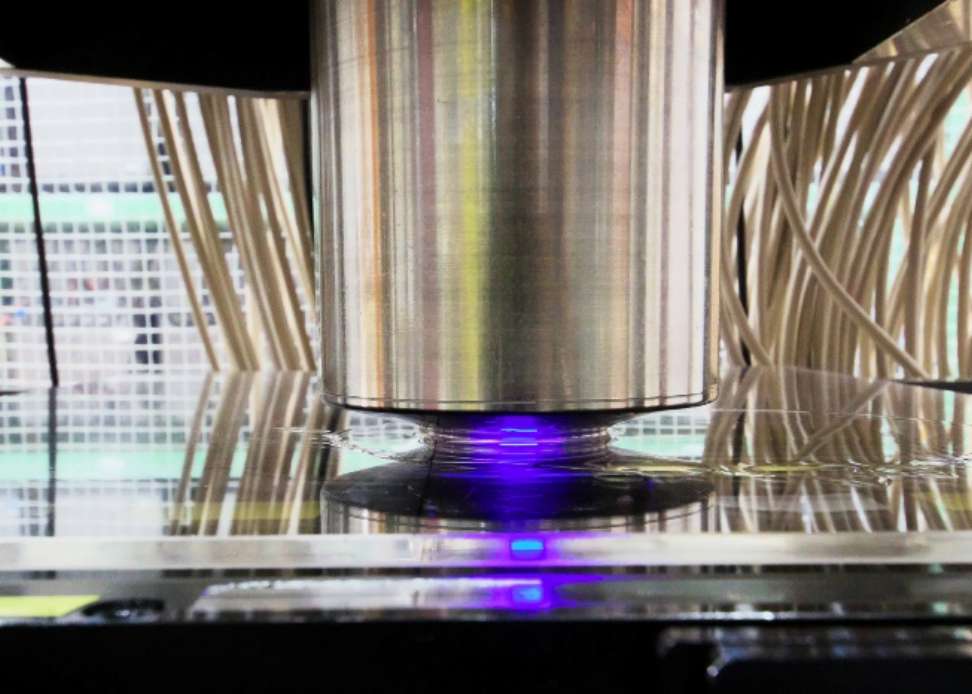

原子核乾板の乳剤を作る装置

①いろんな薬品を調合したものを、4つのジョッキに入れる。4つのピストンを厳密に制御してさらに調合する。(粒子作り)

②右手奥の装置で、上澄み液を捨て、水を加える。(水洗い)

③最後に増感する。(高感度化)

この薄っぺらいフィルムの中を通ったミュー粒子の飛跡を立体で正確に読み取れるんですね。

森島:この装置も自分たちで開発しており、進化を続けています。1代前の装置と比べると解析速度は100倍に。僕が学生の時に初めて見たヤツと比べると、10,000倍になってます。

中村:まだまだ進化は続きますよ。

最後に、今後やっていきたいこと、(もっと)若い人に伝えたいことをお話しください。

森島:3次元的な投影、トモグラフィーをやりたいです。特に、富士山とかの大きなものを。そしてもう一つ。ラジオグラフィーをやる面積がどんどん広がる中で、これまでに発見できていない未知の粒子を見落とさない、そういった解析をしたいです。

中村:若い人へは、この世界は何が役に立つかわからない世界なので、これだけとか線を引かず、興味のあることはどんどんやりましょうということですね。

森島:そう、こだわりすぎず、自分の興味を判断基準として。それから、もっと、素粒子だけでなく、別の分野の人にも興味を持ってもらいたいと思います。ラジオグラフィーの技術はいろいろなところに使えます。

*ミューオン(muon)= ミュー粒子。素粒子の一種。透過力が強く、宇宙線のうち地上に到達する荷電粒子のほとんどがミュー粒子。

1937年にカール・アンダーソンとセス・ネッダーマイヤーにより発見された。ミュー粒子は物質の透過力に優れるが、物質を透過する際、物質の密度や透過距離に応じて一部が吸収されるため、観測されるミュー粒子の分布は内部構造を反映したものになり、原子核乾板を使うことでX線撮影のような透視画像が得られる。

*ラジオグラフィ=放射線を用いて、物体の内部構造や状態を透過像として撮影する方法。宇宙線は、宇宙空間を飛び交う高エネルギーの放射線。

文:IMaSS 広報委員会(松田、小西)~『IMaSS NEWS Vol.02』特集より抜粋~