《本研究のポイント》

- カチオン交換膜(CEM)注1)とアニオン交換膜(AEM)注2)を貼り合わせて作るバイポーラー膜(BPM)注3)における水解離反応(H2O→H+ + OH-)触媒として、酸化チタンナノシート注4)を活用。

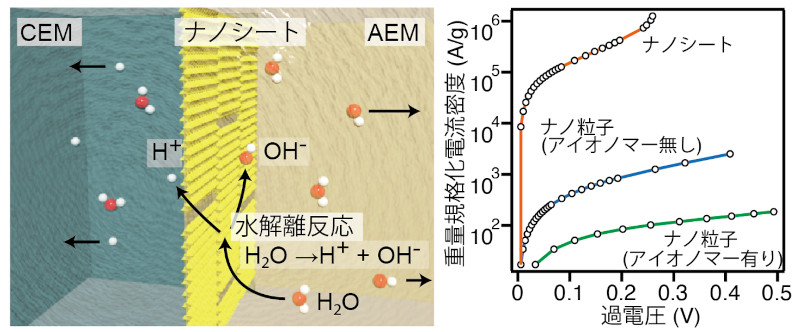

- 稠密(ちゅうみつ)に配列したナノシート膜をカチオン交換膜とアニオン交換膜の間に構築することで300mA/cm2で0.25Vの過電圧注5)を達成。

- 従来のナノ粒子触媒と比較して1000倍以上高い重量規格化電流密度注6)を達成。

【研究概要】

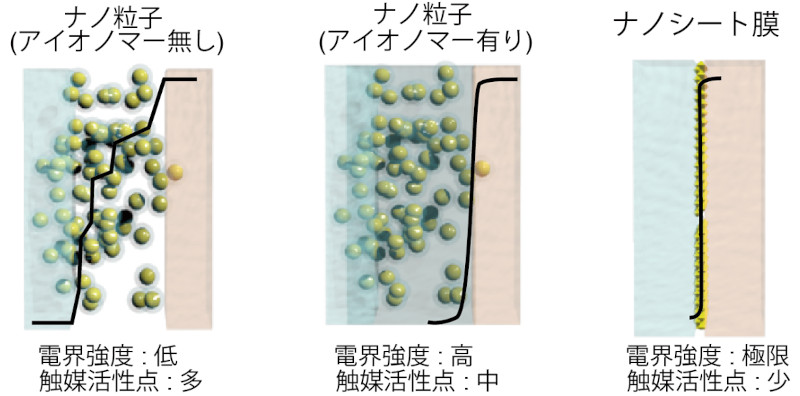

名古屋大学未来材料・システム研究所(IMaSS)の山本 瑛祐 助教、長田 実 教授らの研究チームは、米国・ペンシルベニア大学のThomas E. Mallouk教授らとの国際共同研究により、ナノシート集積膜が、バイポーラー膜(BPM)における水の解離反応を大幅に促進することを実証しました。

バイポーラー膜は、水を酸と塩基に解離して供給できる膜であり、水の電気分解、燃料電池など、次世代の電気化学エネルギー変換技術において近年急速に注目を集めています。しかし、バイポーラー膜のエネルギー変換技術応用には、水解離反応に必要な過電圧を下げることが大きな課題とされてきました。

本研究では、厚さ約1ナノメートル(10億分の1メートル)の酸化チタンナノシートを高密度に敷き詰めた膜をバイポーラー膜の界面に挿入することで、膜内部に極めて強い電場を生成し、水の解離を劇的に促進できることを発見しました。

今回開発したナノシート稠密配列膜触媒は、従来の酸化チタンナノ粒子触媒と比較して1000倍以上高い重量規格化電流密度を達成しています。これらの成果は、バイポーラー膜の設計において近年主流となりつつある数百ナノメートルの厚みのナノ粒子触媒層ではなく、「分子レベルの薄さ」と「セカンド・ウィーン効果注7)」を最大限に活かす新しいアプローチの可能性を示しています。本研究成果は、次世代の高性能バイポーラー膜やその応用デバイスの開発に向けて、極めて重要な一歩となると期待されます。

本研究成果は、2025年4月15日付(日本時間)米国化学会誌『 Journal of the American Chemical Society 』に掲載されました。

【研究の背景】

近年、持続可能なエネルギー技術の実現に向けて、電気化学的プロセスを効率的に制御・促進するためのイオン伝導性膜材料が注目を集めています。その中でもバイポーラー膜は、水から酸と塩基を生成する機能(H2O→H+ + OH-)を持つイオン伝導性膜材料として知られています。これまでは主に透析応用に使われてきていましたが、近年になって次世代の水電解、燃料電池、二酸化炭素回収、レドックスフロー電池といった幅広い応用分野において重要な役割を担うことが期待されています。

バイポーラー膜は、カチオン交換膜(CEM)とアニオン交換膜(AEM)という2種類の異なるイオン交換膜を積層することで構成されており、両者のプロトン濃度の違いを反映して生じる強電界をカチオン交換膜とアニオン交換膜の界面で作用させることができます。そのため、その界面に水分子を導入すると、水が解離して水素イオン(H+)と水酸化物イオン(OH-)が生成される「水解離反応(Water Dissociation, WD)」が進行すると言われています。

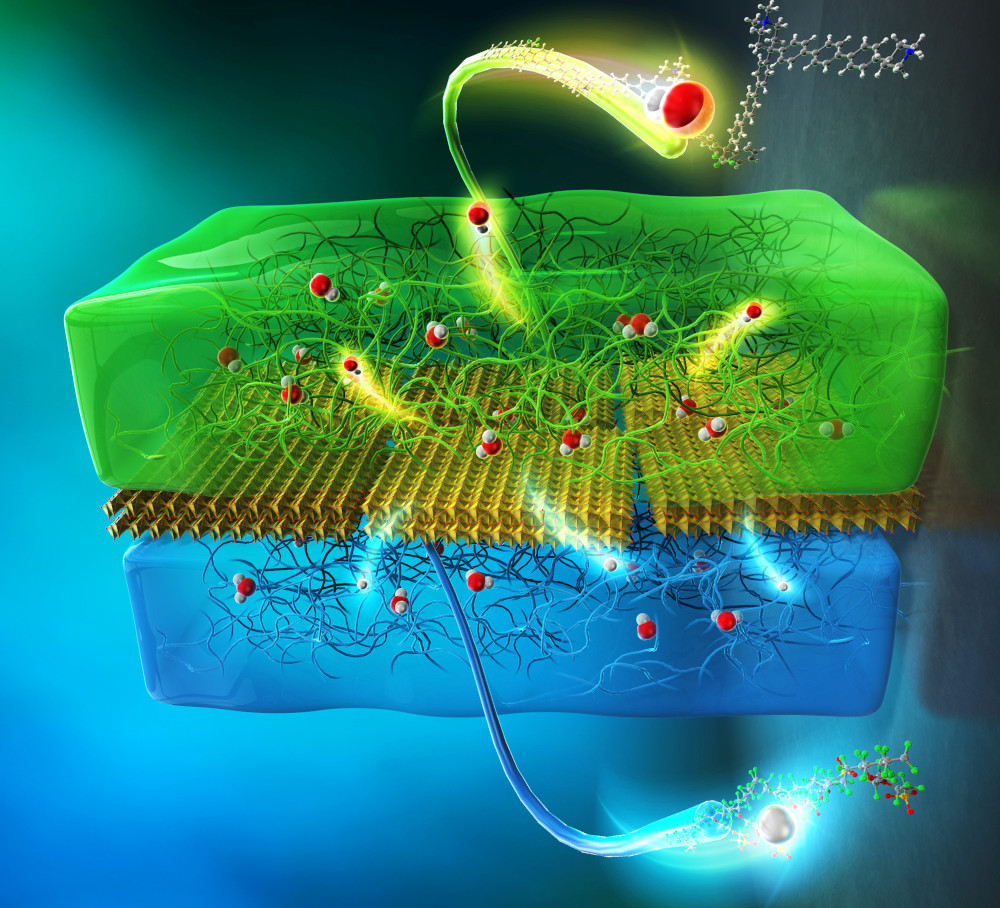

この反応によって膜の両側にpHの勾配が形成され、片側では酸性環境、もう片側では塩基性環境を安定的に構築することが可能になります(図1)。この特性により、アノード(陽極)とカソード(陰極)で異なるpH条件下での電極反応を同時に制御することができ、反応効率の最適化が図られます。しかしながら、実用的なバイポーラー膜の設計においては、いまだ解決すべき大きな課題が存在します。 その代表例が、WD反応に伴う高い過電圧です。特に電解水分解やCO2分離といった高電流密度が要求される条件下において、この過電圧の存在はシステム全体のエネルギー効率を著しく低下させてしまいます。

図1:水(中央の赤い丸と白い丸2個)が解離し、水素イオン(白い丸)はカチオン交換膜を通過し、水酸化物イオン(赤い丸と白い丸1個)がアニオン交換膜を通過し、安定的に存在する。

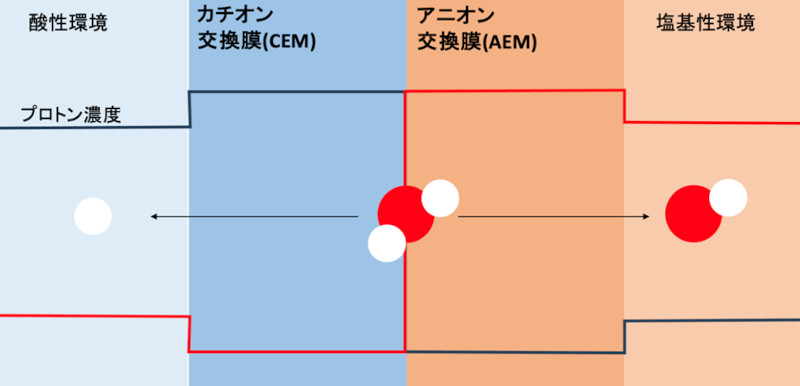

近年では、界面にナノ粒子などの触媒層を挿入することでWD反応を加速させる試みが行われてきましたが、膜厚が数百nm以上に達する近年の高効率触媒層では、バイポーラー膜の根幹にある“膜間のプロトン濃度差で生じる電場による促進効果”を十分に活用することが困難であるという課題がありました。そこで、本研究グループは分子レベルで薄く、かつ高密度に並んだ酸化チタンナノシート膜をバイポーラー膜の界面に形成するという新しいアプローチを採用しました。膜界面にこのナノシートを敷き詰めることで、膜間に極めて急峻な電位勾配を創出することが可能になります(図2)。

図2:バイポーラー膜の触媒構造による反応活性点量および電位の違いに関する模式図

本研究では、実際に各種触媒を含むバイポーラー膜を水電解条件下で作動させ、WD反応の過電圧を交流インピーダンス測定(EIS)注8)により定量的に解析しました。その結果、ナノシートを用いたバイポーラー膜では、従来のナノ粒子型触媒層よりも低い過電圧(0.25V@300mA/cm2)が得られることが明らかになりました。さらに、酸化チタンナノシートの枚数や被覆率を制御することで、膜性能や安定性に与える影響を詳細に分析したところ、今回開発したナノシート稠密配列触媒は、従来のナノ粒子触媒と比較して1000倍以上高い重量規格化電流密度を達成していることがわかりました(図3)。これは、従来の厚い触媒層(数百nm)では実現できなかった、“分子レベルでの界面制御による電場強化”による成果であり、セカンド・ウィーン効果の有効活用により反応の活性化エネルギーが顕著に低下したことを示唆しています。

図3:(左)ナノシート集積膜を利用したバイポーラー膜の設計と

(右)従来型ナノ粒子触媒との重量規格化電流密度の比較

【成果の意義】

本研究は「電場を活用した水解離触媒の設計」という古典的アプローチに、ナノ材料・界面工学の最新技術を融合させた極めて先駆的な成果であり、バイポーラー膜の設計原理に新たな指針を与えるものです。バイポーラー膜の設計において近年主流となりつつある数百ナノメートル厚のナノ粒子触媒層ではなく、「分子レベルの薄さ」で「セカンド・ウィーン効果」を最大限に活かすアプローチの可能性を示しています。本研究成果は、次世代の高性能バイポーラー膜やその応用デバイスの開発に向けて、極めて重要な一歩となると期待されます。

本研究では、実際に各種触媒を含むバイポーラー膜を水電解条件下で作動させ、WD反応の過電圧を交流インピーダンス測定(EIS)注8)により定量的に解析しました。その結果、ナノシートを用いたバイポーラー膜では、従来のナノ粒子型触媒層よりも低い過電圧(0.25V@300mA/cm²)が得られることが明らかになりました。さらに、酸化チタンナノシートの枚数や被覆率を制御することで、膜性能や安定性に与える影響を詳細に分析したところ、今回開発したナノシート稠密配列触媒は、従来のナノ粒子触媒と比較して1000倍以上高い重量規格化電流密度を達成していることがわかりました(図3)。これは、従来の厚い触媒層(数百nm)では実現できなかった、“分子レベルでの界面制御による電場強化”による成果であり、セカンド・ウィーン効果の有効活用により反応の活性化エネルギーが顕著に低下したことを示唆しています。

本研究の一部は、科学技術振興機構(JST)『創発的研究支援事業』研究課題「無機ナノシート界面が拓くイオン伝導体の革新(研究代表者:山本瑛祐、JPMJFR235Y)」、名古屋大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー海外派遣(高次機能ナノプロセス技術に関する研究)などの支援のもとで行われたものです。

【用語説明】

注1)カチオン交換膜(CEM):

負に帯電した固定基(通常はスルホン酸基など)を持ち、H+などの陽イオンのみを選択的に透過させる高分子膜。(↑ 本文に戻る)

注2)アニオン交換膜(AEM):

正に帯電した固定基(通常は第四級アンモニウム基など)を持ち、OH-などの陰イオンのみを選択的に透過させる高分子膜。(↑ 本文に戻る)

注3)バイポーラー膜(BPM):

カチオン交換膜とアニオン交換膜という、イオン選択性の異なる2種類の膜を積層して構成される複合膜。両膜の界面では、水分子が水素イオン(H+)と水酸化物イオン(OH-)に解離する「水解離反応(Water Dissociation)」が促進される。バイポーラー膜は水から酸と塩基を同時に生成できるため、水電解、燃料電池、二酸化炭素分離・回収、レドックスフロー電池など、多くのエネルギー変換・貯蔵技術への応用が期待されている。(↑ 本文に戻る)

注4)ナノシート:

原子1層、数層からなる物質。代表的な物質として、グラフェン、六方晶BN、遷移金属カルコゲナイド(MoS2、WS2など)がある。(↑ 本文に戻る)

注5)過電圧:

理論的な電圧に対して、実際に反応を進行させるために必要となる追加の電圧。過電圧が高いほど、エネルギー損失が大きくなる。(↑ 本文に戻る)

注6)重量規格化電流密度:

触媒の質量1gあたりの単位面積(通常1cm2)における電流密度(mA/cm2/g)を指す。触媒の活性を比較するための重要な指標であり、高効率な触媒ほどこの値が大きくなる。(↑ 本文に戻る)

注7)セカンド・ウィーン効果:

強電場中において、溶液中の電解質が通常よりも高い割合で電離する現象。バイポーラー膜界面での水解離反応の重要な理論的根拠となっている。(↑ 本文に戻る)

注8)交流インピーダンス測定(EIS):

電極系に微小な交流電圧を印加し、電流応答との周波数依存性から、電気化学反応の抵抗要素や緩和時間を解析する手法。反応の速度論的解析や界面抵抗の評価に用いられる。(↑ 本文に戻る)

【論文情報】

雑誌名: Journal of the American Chemical Society

論文タイトル: Molecularly Thin Nanosheet Films as Water Dissociation Reaction Catalysts Enhanced by Strong Electric Fields in Bipolar Membranes

著者:Eisuke Yamamoto*(名古屋大学助教), Tianyue Gao, Langqiu Xiao, Kelly Kopera, Sariah Marth, Heemin Park, Chulsung Bae, Minoru Osada (名古屋大学教授), Thomas E. Mallouk*

DOI:10.1021/jacs.4c17830

研究者連絡先

東海国立大学機構 名古屋大学

未来材料・システム研究所

助教 山本 瑛祐(やまもと えいすけ)(長田研究室)

TEL: 052-789-2751

E-mail: e-yamamoto[at]imass.nagoya-u.ac.jp ※メール送信の際は[at]を@に置き換えてください。